(2)借地借家法又は借地法の適用がある貸し土地の立退きとその方法

ア 賃借人に賃貸借契約上の義務違反がある場合の貸し土地の立退きとその方法

民法541条および同法542条は、当事者の一方がその債務を履行しないなど一定の場合に、もう一方の当事者は当該契約を解除できる旨を規定しています(前者は催告による解除を、後者は催告によらない解除を規定しています。また、借地権の無断譲渡、無断転貸がある場合に関しては、民法612条に規定されています。)。したがって、賃借人に賃貸借契約上の義務違反があった場合には、上記の民法の規定に基づき賃貸借契約を解除した上で、立退きを求めることになります。

もっとも、賃貸借契約は当事者の信頼関係を基礎とする継続的契約であることから、判例および通説では、賃借人の債務不履行ないし契約上の義務違反があっても、いまだ賃貸人と賃借人との間の「信頼関係」を破壊するに至らない場合は、賃貸借契約を解除することはできないとされています(「信頼関係破壊の法理」と呼ばれています。)。

すなわち、賃貸借契約に関しては、賃借人に賃料不払い、用法違反、保管義務違反などの債務不履行ないし契約上の義務違反があり、かつ、それによって賃貸人と賃借人との間の「信頼関係」が破壊されるに至った場合に限り、賃貸借契約を解除することができます。この「信頼関係」の破壊の有無(あるいはそれに類する観点)が、貸し土地の立退きを求める場合において、問題となることが多くあります。以下ではこの点について、詳しく説明します。

なお、判例は、賃貸借契約の解除権につき、改正前民法167条1項(債権の消滅時効の規定)が適用され、その権利を行使することができる時から10年を経過したときは時効によって消滅するとしていますが(最判昭56.6.16民集35巻4号763頁、最判昭62.10.8民集41巻7号1445頁)、民法改正後は、権利を行使することができることを知った時から5年または権利を行使することができる時から10年を経過したときは時効により消滅する(改正民法(令和2年施行)166条1項)ことになりますので、注意が必要です。

(ア)賃借人に賃料の不払いがある場合

a 基本的な考え方

賃借人が賃料を滞納している(不払いがある)場合、その賃料不払いなどによって賃貸人と賃借人との間の信頼関係が破壊されるに至ったと認められるときには、賃貸借契約を解除することができます。

信頼関係の破壊の有無の判断においては、賃貸借期間の長短、賃料不払の程度、不払に至った事情その他当該賃貸借関係における諸事情の一切が考慮されるとされています(最判昭57.11.19集民137号495頁)。

中でも、賃料不払いの期間(回数)は1つの目安となり、一般的には、3~6か月程度の不払いがあれば解除が認められる傾向がありますが、それ以下の滞納期間であってもその他の事情によっては解除が認められる場合もあれば、その逆もあります。やや特殊な事例ではありますが、1カ月分の不払いでも解除を認めた裁判例(東京地判昭50.8.29判時804号59頁)や、16年分以上の不払いでも解除が認められなかった裁判例(東京地判平25.5.15-2013WLJPCA05158011)もあります。

b 手続

賃料の不払いを理由に賃貸借契約を解除する際の手続としては、①賃借人に対し相当の期間を定めて滞納している賃料を支払うよう催告すること、②その期間内に賃料を支払わなければ賃貸借契約を解除する旨の意思表示を行うことが必要になります(民法541条)。この①催告と②解除の意思表示に関しては、実務上、1回の(同一の)書面で行うことが多く、また、訴訟に発展する場合に備えて証拠を残すという意味で、内容証明郵便によって行うのが望ましいと言えます。

ここでいう相当の期間とは、1週間ないし10日間と考えられています。なお、条文上は「相当の期間」を定めて催告するものとされていますが、判例上、不相当な期間または期間の定めのない催告でも、催告後相当期間が経過すれば契約を解除することができるとされています(大判昭2.2.2民集6巻133頁、最判昭29.12.21民集8巻2211頁)。

この後の流れはケースバイケースとなりますが、賃借人が上記催告にもかかわらず賃料を支払わない場合には、立退きを前提とした任意交渉を行い、解決しなければ訴訟(最終的には、強制執行)へと進むことになります。

c 無催告解除

上記では「催告」を行うことを前提に説明しましたが、この点に関し、無催告解除特約について触れておきます。同特約は、賃貸人の解除の便宜を図る観点から、賃借人に賃料の滞納があれば、賃貸人は履行の催告をしないで解除できる旨を定めるものです。このような特約は借地借家法(借地法)上、有効なものとされています(最判昭40.7.2民集19巻5号1153頁)。

貸し建物の立退きに関する判例ではありますが、無催告解除の特約に関し、催告をしなくてもあながち不合理と認められない事情が存する場合には無催告で解除権を行使することが許されると解し、既に5か月分の賃料を滞納しているケースについて、無催告解除を認容したものがあります (最判昭43.11.21民集22巻12号2741頁)。

したがって、同特約を結んでいても、当然に無催告での解除が認められるわけではなく、無催告であっても不合理ではない事情(賃借人の背信性)が必要となります。もっとも、このような特約の存在は無意味ではなく、多くの裁判例においては、信頼関係の破壊の有無の判断事情の一つ(信頼関係破壊を肯定する事情)として考慮されています。そのため、無催告解除特約を予め結んでおくのが望ましいと言えます。

貸し建物において、賃借人による建物の使用方法が極めて乱暴であったというケースではありますが、無催告解除特約を結んでいない場合でも、「その信頼関係を裏切って、賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような不信行為のあった場合」には無催告で解除ができるとした判例があります(最判昭27.4.25民集6巻4号451頁)。

また、賃料不払いに関する判例では、無催告での解除を認めているもの(貸し土地の賃借人が、約9年10か月の長期間賃料を支払わず、その間、当該不動産を自己の所有と主張して賃貸借関係の存在を否定し続けたものとして最判昭49年4月26日民集28巻3号467頁、貸し建物に関するものですが最判昭42年3月30日)も、認めていないもの(貸し建物において11か月の不払いがあったケースで、他に特段の事情の存しない限り催告を要するとしたものとして最判昭35年6月28日民集14巻8号1547頁)もあります。

以上を踏まえると、賃料不払いのケースでも、「賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような不信行為」があったと認定される場合には、無催告解除特約がなくとも、無催告での解除が認められる余地はあると解されます(なお、改正民法(令和2年施行)542条1項5号では、「債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき」に無催告解除ができるとされているため、今後はその該当性も問題になるものと考えられます。)。

(イ)貸し土地の賃借権の無断譲渡、 無断転貸がある場合

a 基本的な考え方

(a)民法612条1項は、賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ第三者に賃借権を譲渡することや賃借物を転貸することはできない旨を規定しており、同条2項は、賃借人が賃貸人の承諾を得ずに第三者に賃借権を譲渡した(無断譲渡)又は賃借物を転貸した(無断転貸)場合には、賃貸人は賃貸借契約を解除することができる旨を規定しています。

(b)賃借権の譲渡とは、賃貸借契約上の賃借人の地位を第三者に移転することをいいます。貸し土地上の建物を譲渡したときは、土地の賃借権も譲渡したものとされます。なお、相続により、貸し土地上の建物とともに賃借権を取得したような場合には、賃借権の譲渡には当たりません。

また、転貸とは、賃借人(転貸人)が賃借目的物を第三者(転借人)に返還義務を課して引き渡し、使用収益させることを意味し、転貸の約束をしただけではなく、第三者に賃借物を現実に引き渡すことが必要です。

なお、賃借人が、貸し土地上に所有する建物を第三者に賃貸し、その利用にともなって第三者が貸し土地の一部を駐車場として使用することは貸し土地の転貸にあたりません(大判昭8.12.11判決全集1巻3号41頁、東京地判昭34.9.10判時208号53頁)。この場合、土地の賃借人は、なお建物所有のために自ら土地を使用していると評価されるからです。

(c)上記のとおり、貸し土地の賃借権の譲渡または転貸が賃貸人の承諾を得ずに(無断で)なされた場合には、民法612条2項に基づき、賃貸借契約の解除ができると規定されています。しかし、無断譲渡又は無断転貸がなされた場合でも、それらが賃貸人に対する背信行為と認めるに足らない特別の事情がある(信頼関係が破壊されるに至っていない)場合には、例外的に解除は認められません(最判昭28.9.25判時12号11頁。もっとも、無断譲渡・無断転貸のケースでは、「背信行為」の存在(信頼関係が破壊されるに至っていること)が強く推認されると言えます。)。

「背信行為」の有無(信頼関係の破壊の有無)の判断においては、譲渡人(転貸人)と譲受人(転借人)の関係性や同一性、賃貸人の被る不利益の程度など諸般の事情が考慮されます。

(d)無断譲渡又は無断転貸があっても解除が認められないケースには、譲渡人(転貸人)と譲受人(転借人)が親族であるなど特別な関係にある場合が多いと言えます。解除が認められなかった例としては、①建物とその敷地の賃借権の共同相続人の一部が他の共同相続人からそれらの持分の譲渡を受けた場合(最判昭和29.10.7民集8巻10号1816頁)、②土地賃借人がその所有建物を子供との共有にしたのに伴って、賃借権の持分の譲渡が生じた場合(最判昭39.1.16民集18巻1号11頁)、③土地賃借人の内縁の妻が夫の死亡後その相続人から建物の譲渡とともに賃借権の譲渡を受けた場合、土地賃借人が貸し土地上に所有する建物と建物の敷地賃借権を同居の孫に贈与した場合(最判昭40.9.21民集19巻6号1550頁)、④土地賃借人が貸し土地上の建物で同居生活をしていた妻との離婚に伴い妻に賃借権を譲渡した場合(最判昭44.4.24民集23巻4号855頁)などがあります。

たとえ賃借物の一部についての無断譲渡・無断転貸であるとしても、民法612条2項による解除は、その全部について認められます(最判昭28.1.30民集7巻1号116頁)。

b 手続

賃借人による無断譲渡又は無断転貸を理由に賃貸借契約を解除する際の手続としては、賃料不払いの場合と異なり、事前の催告は不要です。したがって、賃借人による無断譲渡又は無断転貸がある場合、賃借人に対して賃貸借契約を解除することおよび速やかに建物を収去した上で貸し土地から立ち退くよう求める旨を通知します。この通知は、訴訟に発展する場合に備えて、内容証明郵便によって行うのが望ましいと言えます。

この後の流れは、賃料不払いの場合と異なるところはなく、賃借人が立退き交渉に応じなければ、訴訟へと進むことになります。

(ウ)貸し土地上の建物の無断増改築がある場合

a 基本的な考え方

賃借人が貸し土地上に所有する建物の増改築をすることは、原則として賃借人の自由と言えますが、賃貸借契約において、貸し土地上の建物の増改築を禁止する特約(増改築禁止特約)を定めることがあります。

このような増改築禁止特約があるにもかかわらず、賃借人が無断で貸し土地上の建物の増改築をした場合には、特約違反(後述の用法違反の一類型とも言えます。)として賃貸借契約の解除原因になります。

もっとも、そのような場合であっても、それらが賃借人の土地の通常の利用上相当であり、土地賃貸人に著しい影響を及ぼさないため、賃貸人に対する信頼関係を破壊するおそれがあると認めるに足りないときは、賃貸借契約を解除することはできないとされており(最判昭41.4.21民集20巻4号720頁)、ここでも「信頼関係破壊の法理」により解除が制限されています。

なお、同様に、貸し土地上の建物の大規模修繕を特約で禁止するケースもあります。無断増改築にせよ無断大規模修繕にせよ、解除の可否を判断する上では、特約で禁止する増改築や大規模修繕に該当するか否か、信頼関係を破壊する程度の背信性が認められるか否かが重要となります。

b 手続

貸し土地上の建物の無断増改築を理由に賃貸借契約を解除する際の手続としては、賃料不払いのケースと同様に考えられます。すなわち、まずは、原状回復をすることの催告をした上で、それに応じない場合は賃貸借契約を解除する旨を書面(内容証明郵便)で通知し、その後、賃借人が立退き交渉に応じなければ、訴訟へと進むことになります。

なお、無催告解除の可否に関しても、賃料不払いのケースと同様に考えられます(無断増改築によって生じた結果の除去(原状回復)が不可能なケースでは、催告は無意味ですので、無催告解除が認められると考えられます。)。

(エ)貸し土地の用法違反がある場合

a 基本的な考え方

賃借人には賃貸借契約で定められた用法にしたがって貸し土地を使用収益すべき義務があります(民法616条の準用する594条1項)。そして、賃貸借契約で定められた用法に違反した場合には、賃貸借契約の解除原因となります。

もっとも、賃借人に用法違反がある場合であっても、他の解除原因がある場合と同様に、賃貸人と賃借人との間の「信頼関係」が破壊されるに至ったときに限り、解除が認められます。

用法違反は様々なものが想定されますが、以下では、同違反を理由とする解除の有効性が争われることが多い類型について説明します。

なお、特定の用法の制限について契約書に明記されていなくても、諸般の事情から信義則によって賃借人が遵守すべき義務が認められることもあります(最判昭47.11.16判時689号70頁)。

b 非堅固約定

非堅固約定とは、貸し土地上に建築する建物について非堅固建物に限るとする定めです。なお、このような約定は、借地借家法(借地法)上、有効なものとされています(借地法下における判例として、最判昭39.6.19判タ165号65頁)。

堅固建物とは、鉄筋コンクリート造の建物が典型例であり、耐震性、耐火性、堅牢性に優れ、耐久性が高く、使用可能年数が長いものをいいます。非堅固建物とは、木造建築が典型例であって、堅固建物と比較して耐震性が低く、使用可能年数が比較的短いものをいいます(この点に関し、借地法2条は、石造、土造、レンガ造又はこれらに類する建物を堅固建物とし、堅固建物でない建物を非堅固建物としています。)。

非堅固約定が定められているにもかかわらず、賃借人が堅固建物を建築し、あるいは既設の非堅固建物を堅固建物に改築する場合は用法違反に該当しますが、そのような場合であっても、信頼関係を破壊するほどの背信性がないときには、賃貸借契約を解除することはできないと考えられます(契約解除を認める程の信義則違反に値しないとしたものとして、高松高判昭47.10.31判時689号80頁)。

裁判例では、①非堅固建物所有目的の土地賃貸借契約において、賃借人が軽量鉄骨造プレハブ建築の建物を建築する特約に反して堅固建物を建築した場合に解除が認められたもの(東京地判平元.12.27判時1361号64頁)、②非堅固建物所有を目的とする土地賃貸借において木造建物の基礎をなす鉄筋コンクリート製地下室を築造した場合に解除が認められたもの(東京高判昭51.3.30判時813号38頁)、③用法がバラック等の仮建築物を所有する目的であるにもかかわらず、本建築した場合に契約解除が認められたもの(最判昭31.6.26 民集10巻6号730頁)などがあります。

他方、堅固建物の建築を黙認したとされたケース(札幌高判昭51.7.19判タ344号229頁)や、堅固建物所有目的に変更する暗黙の合意があったとされたケース(東京地判平4.10.29判タ833号228頁)では解除が否定されています。そして、賃貸人は堅固建物を建築することについて与えた承諾を撤回できないとされています(大阪高判昭52.4.14判時859号51頁)。そのため、仮に賃借人が非堅固約定に反する建築をしている場合には、賃貸人は速やかに対応をすることが望ましいと言えます。

c その他の用法違反

例えば、建築された建物の高さ、広さ、様式、施設などが約定に反する場合および建物の使用方法 (住宅・商店・工場・風俗営業・暴力団の事務所など) が約定に反する場合には、用法違反を理由に契約を解除できる可能性があります。

d 手続

貸し土地の用法違反を理由に賃貸借契約を解除する際の手続としては、賃料不払いのケースと同様に考えられます。すなわち、まずは、催告をした上で、それに応じない場合は賃貸借契約を解除する旨を書面(内容証明郵便)で通知し、その後、賃借人が立退き交渉に応じなければ、訴訟へと進むことになります。

なお、無催告解除の可否に関しても、賃料不払いのケースと同様に考えられます(用法違反によって生じた結果の除去(原状回復)が不可能なケースでは、催告は無意味ですので、無催告解除が認められると考えられます。)。

(オ)貸し土地の保管義務違反がある場合

賃借人は賃借物の引渡を受けた後返還をなすまで賃借物を善良な管理者の注意をもって保管する義務があります(民法400条)。そのため、賃借人が、無断で土地を掘削するなどして土地の形状を著しく変更する場合などには、保管義務違反を理由に賃貸借契約を解除できる場合があります。

(カ)賃貸人と賃借人との人的信頼関係が著しく破壊された場合

賃借人の賃借物に関する直接の契約違反はないが、賃貸人に対する円満な関係に破綻が生じた場合にも賃貸借契約を解除できる場合があります。

判例上、人的信頼関係の破壊を理由に解除が認められたものとして、①賃借人が賃貸人に対し侮辱的言動をした場合(東京地判昭37.4.26判時312号31頁)、②賃借人が土地賃貸借契約書を偽造した場合 (東京地判昭47.3.23判時675号62頁)、③賃借人が賃貸人の所有地を先代から買い受けたとして取得登記をなし所有権取得を仮装した場合 (福岡地小倉支判昭50.7.30判タ332号328頁)、④賃料増額請求に対し賃借人として信義に従い誠実に対処しなかった場合(東京地判昭52.10.31判時893号55頁)、⑤賃借人が貸し土地を買い受けたと称してこれを第三者に売却した場合(東京高判昭54.8.8判時942号48頁)などがあります。

・借地借家法または借地法の適用がある貸し土地と同法の適用がない貸し土地の区別

・借地借家法又は借地法の適用がある場合|土地賃貸借契約の存続期間が満了した場合の貸し土地の立退き方法

・借地借家法又は借地法の適用がある場合|貸し土地の立退料

・借地借家法又は借地法の適用がある場合|貸し土地の立退き手続きの流れ

・借地借家法または借地法の適用がない貸し土地の立退きとその方法

イ 土地賃貸借契約の存続期間が満了した場合の貸し土地の立退き方法

(ア) 土地賃貸借契約の存続期間の満了

借地借家法又は借地法が適用される土地賃貸借契約には、必ず存続期間が存在します(他方、貸し建物の場合、法定更新された場合(借地借家法26条、借家法2条)、1年未満の期間が定められた場合(借地借家法29条1項、借家法3条の2)には、期間の定めがない契約となります。)。

土地賃貸借契約を解除することができない場合に、土地賃貸借契約を終了させ、立退きを求めるためには、この存続期間が満了するタイミングを待たなくてはなりません。

平成4年8月1日以降に成立した土地賃貸借契約は、借地借家法の適用を受けますが、その場合の存続期間は次のとおりです(借地借家法3条、4条)。

| 存続期間 | ||

|---|---|---|

| 契約締結時 | 期間の定めがない場合 | 30年(3条) |

| 30年未満の期間を定めた場合 | 30年(3条) | |

| 30年以上の期間を定めた場合 | 契約により定めた期間(3条) | |

| 一回目の更新時 | 期間の定めがない場合 | 20年(4条) |

| 20年未満の期間を定めた場合 | 20年(4条) | |

| 20年以上の期間を定めた場合 | 契約により定めた期間(4条) | |

| 二回目の更新時 | 期間の定めがない場合 | 10年(4条) |

| 10年未満の期間を定めた場合 | 10年(4条) | |

| 10年以上の期間を定めた場合 | 契約により定めた期間(4条) |

また、平成4年7月31日までに成立した借地契約は、借地法の適用を受けますが、その場合の存続期間は次のとおりです。なお、堅固建物とは、石造、土造、レンガ造又はこれらに類する建物をいい(借地法2条)、非堅固建物とは、堅固建物でない建物をいいます。

| 堅固建物所有目的の場合 | 非堅固建物所有目的の場合 | |||

|---|---|---|---|---|

| 契約締結時 | 期間の定めがない場合 | 60年(2条) | 期間の定めがない場合 | 30年(2条) |

| 30年未満の期間を定めた場合 | 60年(2条) | 20年未満の期間を定めた場合 | 30年(2条) | |

| 30年以上の期間を定めた場合 | 契約により定めた期間(2条) | 20年以上の期間を定めた場合 | 契約により定めた期間(2条) | |

| 更新時 | 期間の定めがない場合 | 30年(5条) | 期間の定めがない場合 | 20年(5条) |

| 30年未満の期間を定めた場合 | 30年(5条) | 20年未満の期間を定めた場合 | 20年(5条) | |

| 30年以上の期間を定めた場合 | 契約により定めた期間(5条) | 20年以上の期間を定めた場合 | 契約により定めた期間(5条) | |

(イ)更新請求に対する異議、期間満了後の借地の使用継続に対する異議

土地賃貸借契約の存続期間が満了した際に、賃貸人と賃借人が更新の合意をしなかった場合であっても土地賃貸借契約は当然には終了せず、一定の事由がある場合には更新がなされるものとされています(これを「法定更新」といいます。)。

借地借家法5条1項は、「借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定(借地権の更新後の期間)によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。」と規定しています。

つまり、土地賃貸借契約の存続期間が満了する場合に賃借人が契約の更新を請求し、貸し土地上に建物が存在する場合には、法定更新が生じ得ることになるため、立退きを求めたい賃貸人としては、賃借人の更新請求に対し、遅滞なく異議を述べる(更新拒絶の意思表示をする)ことが必要です(この異議には、正当事由が必要であることは後述します。)。実際は、借地契約の存続期間満了に当たって、まず賃貸人が立退きを求め、これに対し賃借人が立退きを拒否するのが通常です。

また、借地借家法5条2項は、「借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項の規定と同様とする。」 と規定されています。したがって、賃借人が借地権の存続期間満了後も借地の使用を継続する場合にも法定更新が生じ得ることになるため、賃貸人が使用継続に対して遅滞なく異議を述べる(更新拒絶の意思を表示する)ことが必要です(この異議には、正当事由が必要であることは後述します。)。その方法としては、賃借人に対し立退き請求をすることや、 借地権消滅を理由とする賃料の受領拒否などがあります。

異議が「遅滞なく」述べられたか否かは、期間満了後異議が述べられるまでの時間だけでなく、その他の事情も考慮して判断されます。

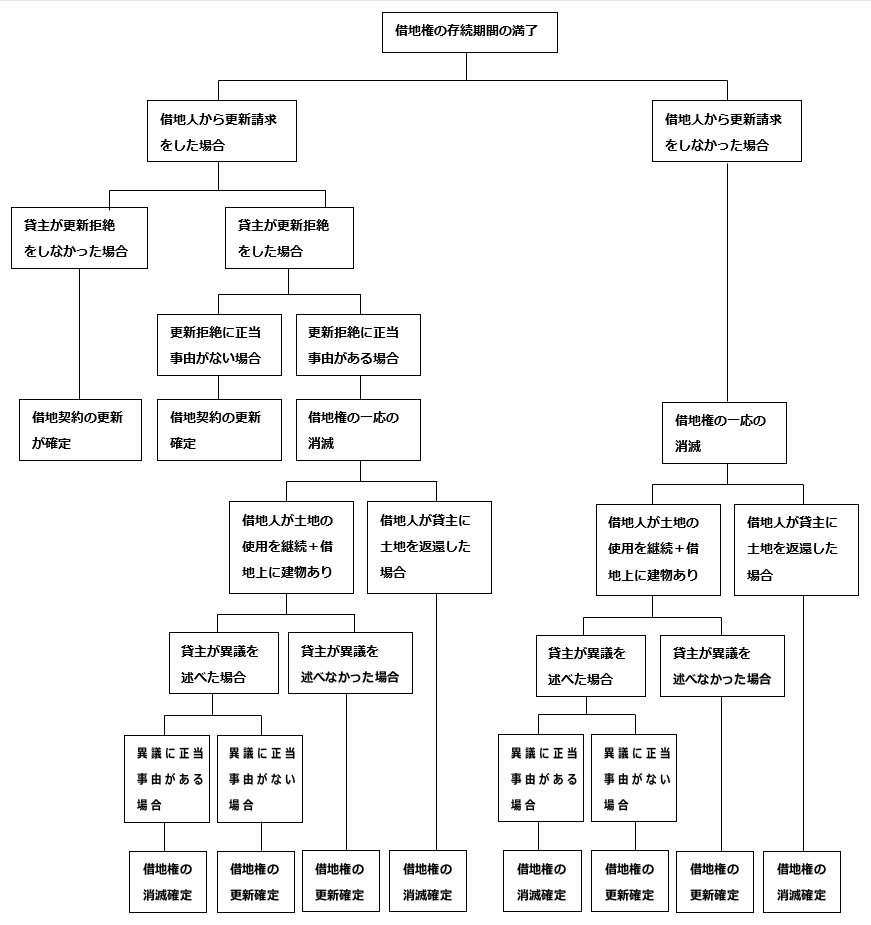

借地借家法5条1項、 同条2項をフローチャートでまとめると、 次のとおりです。

なお、平成4年7月31日までに成立した土地賃貸借契約の更新に関しては、借地法4条1項(更新請求に対する異議)、借地法6条(期間満了後の借地の使用継続に対する異議)の規定が適用されますが(借地借家法附則6条)、基本的な考え方は借地借家法5条と異なりません。

(ウ)正当事由

借地借家法6条では、

「前条の異議は、借地権設定者及び借地権者 (転借地権者を含む。以下この条において同じ。) が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。」

と規定されています。

すなわち、土地賃貸借契約を終了させるためには、更新請求に対する異議や期間満了後の土地の使用継続に対する異議を述べるだけでは足りず、正当事由が備わっていなければなりません。

正当事由の有無を判断するにあたって考慮すべき事項としては、

e 「借地権設定者が土地立退き後の条件として又は土地の立退きと引換えに借地権に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出」

が挙げられています。

これらの考慮事項は、借地借家法の制定に際し、それまでの裁判例で採用されてきた正当事由の考慮事項を類型化したものであるため、正当事由の解釈について、借地法と違いはありません。

以下、それぞれについて説明します。

a 賃貸人(借地権設定者)が土地の使用を必要とする事情

(a) 賃貸人が、貸し土地の返還を受けて自らその土地を使用する必要性のあることをいい、正当事由の有無を判断する上での主要な考慮要素となります。返還を受けた土地に建物を建てて生活の本拠として使用する場合が典型例ですが、事業のために使用する場合や、建物を賃貸して収益を上げるという場合もあります。

ここでは、賃貸人本人の事情だけでなく、その家族や会社関係者などの事情も考慮されます。その場合は、賃貸人との結び付きの強弱に応じて、正当事由への影響度が判断されます。

(b) また、老朽化した建物があるだけで有効利用できていない土地に関し、高層ビルやマンションを建築するなどして有効利用する必要性があり、その具体的計画がある場合も正当事由の積極要因となります。この場合、賃貸人の貸し土地の利用計画(いわゆる、有効利用計画)の具体性が重要であり、賃貸人が、貸し土地を利用する必要性が高いことをどれだけ主張しても、その計画が具体的でない場合は、正当事由の消極要因になります。

この点、対象土地が都市計画上容積率500%の防火地域内にあって、その周辺では近時土地利用の高度化が進み、中高層のマンション等が建てられているという状況で、賃貸人は対象土地を利用して五階建マンションの建築を計画し、また、対象土地上の建物は使用に耐えないというほどではないが、全体として相当に疲弊した状態にあるというケースで、「原告側の本件土地のより高度な利用を図りたいとの事情は、その地域性からしても社会経済上の利益に合致するものというべきところ、被告側には現状を維持することにそう大きな利益があるとは言い難い情況にあるものといわざるを得ず、右双方の事情を彼此勘案するときは、老境にある被告の本件建物から離れ難いとの心境はそれとして理解し得ないではないが、原告側の社会経済上の利益にその座を譲らざるを得ないものというべき」 として、地域性を重視して土地の高度な利用を優先させて立退き請求を認容した裁判例 (東京地判昭61.1.28判時1208号95頁) など、有効利用の必要性を理由に立退き請求を認めた裁判例は多数あります。

また、福岡高裁昭和54年12月20日判決 (判時960号58頁) も、借地周辺の開発や市街化に伴い老朽建物を近代的な高層建築物に建て替えるため、土地賃貸借契約の期間満了を待って土地立退きを請求したケースで、対象土地の利用度の低い賃借人には無条件で、利用度の高い賃借人に対しては200万円あるいは180万円の立退料の提供を条件に立退き請求を認めています。

b 賃借人(借地権者)が土地の使用を必要とする事情

賃借人が、貸し土地の使用を継続する必要性のあることをいい、上記aと並んで、正当事由の有無を判断する上での主要な考慮要素となります。貸し土地上に建物を建てて居住しているという場合はもちろん、事業のために使用している場合や建物を第三者に賃貸している場合も含まれます。

ここでは、賃借人本人の事情だけではなく、家族や会社関係者、貸し土地の転借人などの事情も考慮可能です。もっとも、貸し土地上に建物を建て、その建物を賃貸している場合における建物の賃借人の事情は、土地賃貸人が、土地賃貸借契約の当初から建物賃借人の存在を容認したか、又は、実質上建物賃借人を土地賃借人と同一視し得るなどの特段の事情がない限り、考慮することはできません(最判昭和58年1月20日判時1073号63頁)。

賃借人が貸し土地上の建物を現に使用していないことは正当事由を肯定する事情となります。また、現に居住しているとしても移転先を確保することが容易で経済的な補填があれば移転が可能である場合、使用の必要性が営業上のものであって、移転先でも営業可能であり経済的な補填もなされる場合には、正当事由が肯定され得ると言えます。

c 貸し土地(借地)に関する従前の経過

貸し土地に関する従前の経過は、正当事由を判断する上で補充的な要因となります。ここで考慮される事情は数多く、同時に複数の事情が考慮されることもあります。そのため、具体的にどのような事情がどの程度正当事由の判断に影響するかは個々の裁判例次第ですが、例えば、下記のような事情が考慮されます。

権利金、更新料などの支払いが無かったことは、正当事由を肯定する要因となります。

賃借人が長期間貸し土地を利用していることは、正当事由を否定する要因となります。

土地賃貸借契約締結前に不法占拠が先行していたという事情や、賃借人の懇願を断りきれずに貸したという事情は、正当事由を肯定する要因となります。

賃料額が長期間低廉に推移したことは、正当事由を肯定する要因となります。

これらの行為は、正当事由を肯定する要因となります。

賃貸人が、借地権の存在を前提に減価された価格で貸地を購入したこと、賃貸人の変更を契機として高層ビルの建築計画が持ち上がったことは、正当事由を否定する要因となります。

d 土地の利用状況

賃借人がどのような建物を建て、その土地がどのように利用されているかという土地の利用状況も、正当事由を判断する上での補充的な要因となります。その判断に当たっては、次のような事情が考慮されます。

(b)建物の種類、用途 (居住用か事業用かなど)

(c)建物の構造、規模 (建物が低層か高層かなど)

(d)建物の老朽化の程度

(e)建物の面積 (土地面積のなかで建物の建て坪がどの位占めているか)

(f)隣接地およびその周辺地域における土地の標準的利用との差異

(g)建築基準法などの違反の有無

e 借地権設定者が土地立退き後の条件として又は土地の立退きと引換えに借地権に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出

財産上の給付には、立退料(金銭)の提供だけではなく、代替土地・建物の提供も含まれます。具体的には、賃借人が対象物件を立ち退いても、他に移転先が存在しているという場合や、賃貸人の方から立退き請求に際して対象物件に代わる代替不動産を提供した場合には、正当事由が認められやすくなります。

立退料については3 貸し土地の立退きができる場合と立退きの方法(2)イ(エ)貸し土地の立退料の考え方で後述します。

・借地借家法または借地法の適用がある貸し土地と同法の適用がない貸し土地の区別

・借地借家法又は借地法の適用がある場合|賃借人に賃貸借契約上の義務違反がある場合の貸し土地の立退きとその方法

・借地借家法又は借地法の適用がある場合|貸し土地の立退料

・借地借家法又は借地法の適用がある場合|貸し土地の立退き手続きの流れ

・借地借家法または借地法の適用がない貸し土地の立退きとその方法

イ 土地賃貸借契約の存続期間が満了した場合の貸し土地の立退き方法

(エ)貸し土地の立退料の考え方

借地借家法6条では、「前条の異議」に「正当の事由」があるか否かの判断において、「借地権設定者及び借地権者 (転借地権者を含む。以下この条において同じ。) が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出」を考慮するとされています。ここの「財産上の給付」が、いわゆる立退料です。

立退料は、正当事由が完全では無いが一定割合までは認められるというケースにおいて、正当事由を満たす(補充する)ために支払わるものです。高額な立退料さえ支払えば、他の理由が無くても正当事由が認められる、というわけではありません。そのため、立退料の提供は、正当事由の補完要素と言われます。

(オ)貸し土地の立退料の算定方法

a 借地権価格

立退料に定まった算定方法があるわけではありませんが、借地権価格を基準として算定することが一般的です(例として、後記裁判例No.①~③)。

借地権価格の算定方法はいくつかありますが、割合方式と呼ばれる算定方法の場合、以下の計算式で算出できます。

借地権価格=貸し土地の更地価格×借地権割合

(具体的設例)

更地価格が25万円/㎡である200㎡の貸し土地の立退きを求める場合

(前提条件)

借地権割合:70%

(計算)

25万円/㎡×200㎡×0.7=3500万円

b 損失補償

その他、立退きに伴う損失を基準として算定する方法もあります。主な損失として、①賃料差額補償、②移転諸費用(移転実費)がありますが、これに限られるものではありません(営業補償が考慮される場合もあります。)。

損失の補償を基準に立退料を算定した裁判例として、東京地判平成31年1月15日(出典:Westlaw)があります。この裁判例では、「したがって、被告Y2らが住居として他の場所を賃借する場合の賃料と、現在の本件居住用部分の賃料の差額の一定期間分及び転居費用を補填すれば、被告らの本件土地使用の必要性の大部分は、満たされるものというべきである。」と述べ、立退料を、賃料差額補償と移転実費で算出しました(後記裁判例No.④)。

c 併用

借地権価格に損失補償を加算して立退料を算定する方法もあります。

例えば、東京地判平成25年3月14日判時 2204号47頁は、「上記の借地権価格を基本としつつ、本件における正当事由の充足度、被告が必要とする移転費用等諸般の事情を一切考慮すれば、本件における相当な立退料の金額は、5000万円であると認めるのが相当である。」として、借家権価格と損失補償(移転費用)を併せて考慮しています(後記裁判例No.⑤)。また、東京地判平成25年1月25日(出典:Westlaw)は、「以上認定の本件土地の借地権、本件建物及びうどん店の設備類の補償の要素に加え、うどん店の営業補償、本件建物からの移転に要する諸費用(引越費用、新たな住居を借りるための礼金、仲介手数料等)等の要素を全て考慮の上、本件において正当事由を補完するために必要な立退料の額は2000万円と認めるのが相当である。」として、借家権価格と損失補償(設備類の補償・営業補償・移転費用)を併せて考慮しています(後記裁判例No.⑥)。

d 正当事由充足率

上記の方法で算定した金額は、そのまま立退料として採用されることもあれば、立退料の提供無しにどの程度正当事由が充足しているか(正当事由充足率)が考慮されることもあります。この点は裁判例によってまちまちです。

例えば、上記aのように借地権価格が3500万円と算出されたケースで、その他の事由により賃貸人の正当事由が70%備わっているとされた場合の立退料は、

3500万円×(1-0.7)=1050万円

となります。

e その他

また、建物の価格が立退料に含まれるかが検討されることもあります。東京地判昭和39年10月17日判タ170号236頁では、借地権価格に地上家屋新築による損失額を加えた額が立退料とされました。他方、上記東京地判平成25年3月14日判時2204号47頁では、「本件建物の価格については、建物買取請求権の行使によって、その補償が図られるべきであり、上記立退料の金額には含めていない」とされています(後記裁判例No.⑤)。全体としては、建物買取請求権の行使によって利害関係を調整するという考え方を採る裁判例が多いようです。

(カ)貸し土地の立ち退きに関する裁判例

立退料の提供によって貸し土地の立退きを認めた裁判例としては次のようなものがあります(同種の裁判例は多数存在するため、あくまで一例となります。)。

| No | 裁判所・年月日 | 賃貸人の主張 | 賃借人の主張 | 判決 |

|---|---|---|---|---|

| ① | 東京地判令和4年 3月17日 |

立退料の提供による補完が必要と判断される場合は、本件土地の借地権価格の1割程度に相当する500万円又はこれと格段に相違のない範囲で裁判所が相当と認める金額の立退料を支払う。 | 立退料の提供により正当事由を補完し得るとすると、その金額は、本件土地の借地権価格5795万9046円の3分の2程度とするのが相当である。 | 本件土地の借地権価格は5500万円程度と認められるところ、当事者双方の本件土地使用の必要性等の諸事情を考慮すると、原告による更新拒絶の正当事由を補完する立退料の額は、上記借地権価格の約1割に相当する600万円と認めるのが相当である。 |

| ② | 東京地判令和元年 10月30日 |

原告らは、予備的に、被告が本件建物1を収去して本件土地1及び3を明け渡すことと引換えに財産上の給付として1801万2456円の支払を申し出る(なお、裁判所が上記の申出金額を超える金額を定めることを拒否する趣旨ではない。)。 | 立退料に関する主張は特に無し。 | 原告らは、立退料として1801万2456円を申し出るが、当裁判所がこれを超える金額を定めることを拒否する趣旨ではないとしている。当裁判所は、立退料の額は、本件建物1の老朽化が進んでいることを踏まえた上での、本件土地1及び3の借地権価格に準じる金額と定めるのが相当であると考える。 |

| ③ | 東京地判令和元年 6月10日 |

原告は、150万円を上限とし、相当額の立退料を支払う用意はある。 | 立退料の提供により正当事由が補完される余地があるとしても、借地権に高い財産的価値があることを踏まえて、介入権行使価格(相続税路線価に基づき概算すると、1140万2943円となる。)に建物取壊費用を加えた額の金員の提供がなされるべきである。 | ・原告において本件倉庫敷地の代わりの倉庫用地として本件土地を使用する必要があると認められるものの、その必要性の程度は差し迫った必要と言えるほど高度なものとは認められず、正当事由を補完するためには、一定額の財産上の給付が必要というべきである。 ・もっとも、被告において本件土地を使用する必要性がおよそ認められないことからすると、本件土地の借地権価格が540万円である(本件鑑定の結果)であることを考慮したとしても、原告が被告に立退料として110万円(借地権価格の約20パーセント)を支払うことにより、正当事由は補完されるものと認めるのが相当である。 |

| ④ | 東京地判平成31年 1月15日 |

立退料として、1500万円の支払と本件建物の解体費用の負担を提示している。 | 正当事由の補完としての立退料は、1億5800万円が相当である。 | ・被告らが本件土地を使用する必要があるとする理由は、結局のところ、現在の賃料が他に住居を借りたときの賃料より低廉であるというにとどまる。 ・したがって、他の場所を賃借する場合の賃料と、現在の賃料の差額の一定期間分及び転居費用を補填すれば、被告らの本件土地使用の必要性の大部分は、満たされるものというべきである。 ・以上の観点から立退料を算定すると、転居費用を考慮しても、1500万円を上回ることはないものと認められる。 |

| ⑤ | 東京地判平成25年 3月14日 |

立退料の金額は、本件賃貸借契約の借地権価格を基準にし、正当事由の充足割合に応じて算定すべきである。 | 立退料の金額は、原告が本件土地の有効利用として本件計画の開発利益の取得を主張する以上は、開発利益の分配という観点から算定されるべきである。 | (立退料の算定方法について) 上記の借地権価格を基本としつつ、本件における正当事由の充足度、被告が必要とする移転費用等諸般の事情を一切考慮すれば、本件における相当な立退料の金額は、5000万円であると認めるのが相当である。 (立退料に建物価格を含めるかについて) ・本件建物の価格については、建物買取請求権の行使によって、その補償が図られるべきであり、上記立退料の金額には含めていない。 |

| ⑥ | 東京地判平成25年 1月25日 |

本件においては、本来、正当事由を補完する立退料の提供は必要ないと言えるが、早期の解決を図るため、裁判所の鑑定に基づいて定められる本件土地の借地権評価相当額の給付を申し出る。 | 本件土地と同程度の規模(約10坪)の土地の取得費用、本件建物と同程度の住居兼店舗の建築費用、うどん店を開業するための設備費用、移転から1~2年程度の顧客減少に備えた生活資金等の補償を求める。原告の申出に係る借地権評価相当額だけでこれらの費用を賄うことは到底できない。 | 以上認定の本件土地の借地権、本件建物及びうどん店の設備類の補償の要素に加え、うどん店の営業補償、本件建物からの移転に要する諸費用(引越費用、新たな住居を借りるための礼金、仲介手数料等)等の要素を全て考慮の上、本件において正当事由を補完するために必要な立退料の額は2000万円と認めるのが相当である。 |

・借地借家法または借地法の適用がある貸し土地と同法の適用がない貸し土地の区別

・借地借家法又は借地法の適用がある場合|賃借人に賃貸借契約上の義務違反がある場合の貸し土地の立退きとその方法

・借地借家法又は借地法の適用がある場合|土地賃貸借契約の存続期間が満了した場合の貸し土地の立退き方法

・借地借家法又は借地法の適用がある場合|貸し土地の立退き手続きの流れ

・借地借家法または借地法の適用がない貸し土地の立退きとその方法

イ 土地賃貸借契約の存続期間が満了した場合の貸し土地の立退き方法

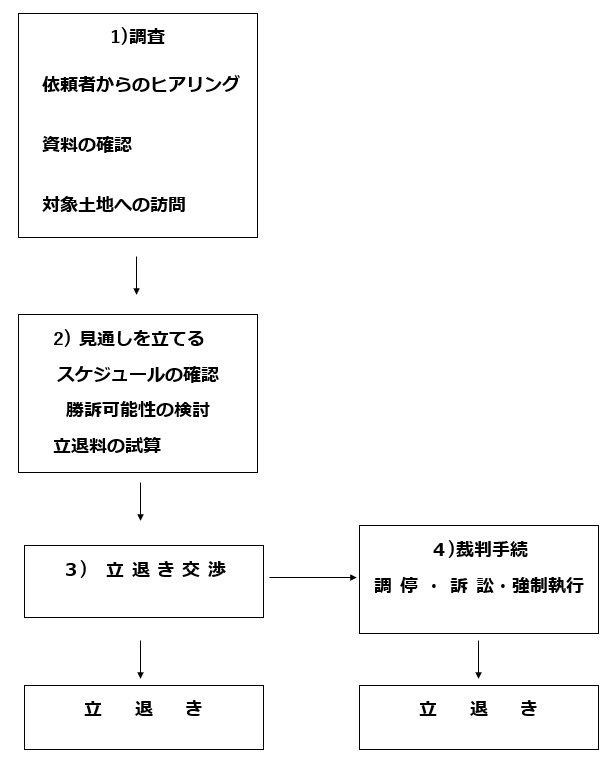

(キ)貸し土地の立退き手続の流れ

a 調査

最初に、貸し土地について、依頼者からのヒアリング、資料の確認、現地訪問などの調査を行います。この調査により、契約期間、利用状況、賃借人の性質、賃料の金額などの基本的事実のみならず、双方の貸し土地使用の必要性、建物の老朽化の程度、賃貸借契約締結の経緯、賃借人の不誠実な対応等の正当事由を構成する実も確認します。

b 見通しを立てる

上記の調査を経て、立退き交渉を行うスケジュールの確認、訴訟で立退き請求が認容される可能性の検討、立退料の試算などを行います。もっとも、損失補償方式で試算することは難しく、この段階では借地権価格方式で試算します。

c 立退き交渉

賃借人と立退き交渉を行います。裁判手続と比べると柔軟な交渉を行えますが、この段階でも裁判手続の場合と同様に、法律的な根拠、方針を明確にして説得力のある主張を意識することが重要です。

d 裁判手続

立退き交渉で、立退きに関し賃借人の同意が得られない場合は、調停又は裁判手続に移行します。

裁判に移行した場合でも、裁判所は必ず判決をするというわけではなく、立退きの事案では、裁判上の和解によって解決する場合も多々あります。

また、裁判の結果、立退きの判決が出されたにもかかわらず、立退きに応じない賃借人に対しては、強制執行を行い、立退きを実現します。

▼ 貸し土地の立退きの流れフローチャート

0120-829-073

0120-829-073