(2)借地借家法又は借家法の適用される場合の立退き方法

ア 借家人が契約違反をした場合の立退き方法

例えば、家賃の未払い、契約に違反する使用・管理方法など、借り主が賃貸契約に反する行為をした場合、貸し主は、民法541条に基づき契約を解除することができます。

ただし、解除が認められるのは、借り主の行為が貸し主との「信頼関係」を破壊する程度のものであると認定された場合に限られます(最判昭和30.9.22等)。

以下では、「信頼関係」が破壊されると認定されるのはどのような場合なのかについて説明します。

(ア)家賃の未払いがある場合

a 基本的な考え方

家賃の未払いが長期間であればある程、信頼関係が破壊されたと認定される可能性が高く、賃貸借契約の解除が認められる傾向があります。

具体的には、

・未払い回数

・未払い額

・借り主の態度

・貸し主の態度

などの要素が考慮されます。

一般的には、家賃が3か月間以上滞納された場合には、賃貸借契約の解除が認められる場合が多いと言えます。もっとも、滞納期間が3か月に満たない場合でも解除が認められた判例もあります(最判昭36.2.24民集15巻2号304頁、滞納期間2か月)。

家賃の未払いを理由に契約を解除する際には、上記の各要素につき、証拠を適切に収集、整理することが重要です。

b 手続き

家賃の未払いを理由に賃貸借契約を解除するためには、以下の手続きが必要です。

①貸し主が、相当の期間(概ね7日から10日程度)を定めて滞納した賃料の支払いを求める旨の書面を送る

②借り主が1で定めた期間内に賃料を支払わない場合、貸し主は契約を解除する旨の意思表示をする

なお、判例では、相当でない期間を定めて催告した場合または期間を定めないで催告した場合でも、実際に催告した時から相当期間が経過すれば契約を解除することができるとされています(大判昭和2.2.2民集6巻133頁、最判昭和31.12.6民集10巻12号1527頁)。

<無催告解除特約について>

無催告解除特約とは、貸し主が解除の便宜を図るために、借り主が賃料を滞納した場合に、催告をしないで解除できる特約のことをいいます。この特約が契約に含まれていれば、催告は不要となります。

もっとも、無催告解除特約があっても、諸般の事情から当事者間の信頼関係を破壊するといえない場合には、無催告での解除が認められない場合もあります。

5か月分の賃料を滞納したケースで、賃貸借契約に無催告解除特約があり、かつ、催告しなくてもあながち不合理と認められない事情が存する場合には、無催告で解除できるとし、無催告解除を認容した裁判例があります(最判昭43.11.21民集22巻12号41頁)。

催告による解除の場合、無催告特約による解除のいずれの場合にも、貸主から借主に対し解除の意思表示をする必要があります。

解除の意思表示は、内容証明郵便で行うべきです。なぜなら、後に訴訟になった際、多くの場合、解除の意思表示の有無や解除が行われた日時を証明する必要があるためです。内容証明郵便は、差出時期、宛先、文書の内容などが証拠化され、その証拠としての価値は大きいものです。

(イ)借家権の無断譲渡、無断転貸がある場合

a 基本的な考え方

賃借権の譲渡とは、賃貸借契約上の借り主の地位を第三者に移転することをいいます。転貸とは、借り主(転貸人)が第三者(転借人)に対して賃貸借契約の目的物をさらに賃貸することをいいます。

借り主は、貸し主の承諾を得なければ第三者に賃借権を譲渡したり、賃借物を転貸することはできません(民法612条1項)。

したがって、借り主が貸し主の承諾を得ずに第三者に賃借権を譲渡したり、賃借物を転貸した場合には、貸し主は賃貸借契約を解除することができます(民法612条2項)。

なお、解除するためには、転貸の約束をしただけでは足りず、第三者に現実の引き渡しが行われたことが必要です。

(a) 転貸に該当すると判断された事案

「転貸」に該当すると判断された裁判例には、以下のものがあります。

・借り主が62歳と高齢であり、身体的にも目が悪い等一人で自らの生活を維持していくだけの能力がなかった場合に、同人を扶養してもらうために、同人の弟及びその子を借家に同居させた上、同人の弟らの事業である事業を同借家内で行わせていた場合には借地権の譲渡があったと評価できるとされたケース(東京高判昭38.2.14民集14巻2号209頁)

・海上保安庁の隊員である借家人が転勤等によって明けた家に第三者を住まわせ、かつ当該第三者もさらに同人のその娘夫婦に一時期使用させており、借家人の留守を守るというよりも、自らその家屋を生活の本拠として約10年間に渡って使用収益しているような事情があるケース(東京高判昭和40.1.28東高民報16巻1号6頁)

・借家人の営業を形式上会社組織に改め、かつ、会社の実体が、株式移転、借り主の役員辞任等によって第三者に移転したケース(大阪高判昭和39.8.5)。

・カフェ経営を行うために賃貸借契約が締結されたが、借り主が同店の経営を辞めた後、第三者が借り主の承諾の下に同店の経営を行ったケース(東京地判平成20.2.7)。

(b) 転貸に該当しないと判断された事案

「転貸」に該当しないと判断された裁判例には、以下のものがあります。

・東京に家を借りていた借家人が福岡に転勤を命じられ、当初は短期間で帰京する予定だったため単身赴任したが、その後、長期に延長されたため、同人の家族全員が福岡に転居するに至り、その際、同人の妻の弟の知人を不在中に留守番として賃借家屋に入居させた事案で、家財道具の一部が東京に残存していること、借家人は、貸家に永住するために転勤前に、借家の敷地を国から払い戻しを受けていたこと等を考慮し、借地権の譲渡がなかったと判断されたケース(東京高判昭32.6.19東高民報6号97頁)。

(注)形式的には無断譲渡・転貸といえる場合であっても、貸し主に特に不利益を与えることもない一定の場合、つまり背信行為(信頼関係を破壊する行為)と認めるに足らない特別の事情がある場合には解除は認められません。

・借家人が個人営業を形式上法人組織に改めたにすぎず、実質的には借家人に変動が認められないと評価されたケース(最判昭39.11.19民集18巻9号1900頁、最判昭46.11.4判時654号57頁)

・借家人が、親しい間柄の巡査から、警察署を転勤になったが、転勤先の寮が満室であったため、前任者が退寮するまでの間、居住させてほしいと頼まれ、同人を一時的に住まわせ、かつ、借家人は転借人から賃料を収受していなかったケース(一時使用の場合)(東京地判昭32.10.10判時141号24頁)

・無断間貸など賃借物のごく一部が転貸されたにすぎないケース(最判昭36.4.28民集15巻4号1211頁など多数)

・借家人が、前住居の退去を余技なくされた姉の夫を一時的に居住させる等、親族その他の特殊な関係にある者に譲渡、転貸したケース(大阪高判昭28.4.2下民集4巻4号474頁、東京高判昭29.7.31東高民報5巻7号16頁など)、

・賃借権の準共有者が他の準共有者に持分を譲渡したケース(大阪地昭44.12.1判タ244号262頁、東京地判昭48.1.26判時709号51頁、最判昭29.10.26民集8巻10号1972頁)

・賃借家屋を住宅困窮者に転貸したケース(東京地判昭25.9.1判タ7号62頁)

b 手続き

無断転貸を理由とする解除の場合は、賃料滞納の場合とは異なり、催告をせずに直ちに解除の意思表示をすることができます。

解除の意思表示は、前述の通り、内容証明郵便をもって行うべきです。

(ウ)借家の無断増改築がある場合

借家人は、賃借物の引渡しを受けてから返還するまでの間、建物を善良なる管理者の注意義務に基づいて保管する必要があります(民法400条)。

したがって、建物につき無断で増改築がなされた場合などは、賃貸借契約違反となり、貸し主は賃貸借契約を解除することができます。この場合、借家人の増改築が大規模であって、現状回復が困難であり信頼関係を破壊するほど背信的である場合には、催告をせずに賃貸借契約を解除することも可能です。

なお、貸し主と借り主との間であらかじめ無断増改築を禁止する旨の特約が締結されている場合は、借家人の無断増改築行為が、貸し主と借り主との信頼関係を破壊するものと認められるケースが多くなると考えられます。

無断増改築を理由に解除が認められた裁判例には、以下のものがあります。

・借り主が住宅として賃借した建物をネームプレート製作の仕事場とするための工事により、建物が次第に破損していくことが予想されたケース(東京高判昭28.6.2東高民報4巻2号45頁)

・借家人が無断で建物の一部を取り壊し、貸し主の制止を無視し、かつ、区役所の工事中止処分等をあえて無視し、新たな同様の建物を建てたケース(東京地判昭30.9.30判時65号12頁)

・建坪約8坪の木造建物の借り主がそれに付属させて約4坪のブロック建築様式の相当堅固な建物を、建築工事禁止の仮処分を無視して完成させた事ケース(大阪地判昭38.10.10判時384号39頁)

・建坪約10坪の建物の借家人が、無断で3坪強の玄関、ダイニングキッチン及び1坪強の勉強室兼サンルームの増築等をしたケース(東京地判昭43.7.6判時537号56頁)

・造作変更禁止の特約があるのに借家人が無断で賃借家屋の裏側に接続して木造トタン葺き中2階各階3坪を増築し、さらに裏側の貸し主所有の空き地に建物を無断増築したケース東京地判昭29.9.14下民集5巻9号1485頁)

・建物増改築禁止条項が存在する建物賃貸借契約において、建物火災の後に、借り主が無断で改修工事をしたことが、貸し主である建物所有者の本件建物を取り壊すかどうかを選択する機会を奪うものであると評価されたケース(東京地判平成20.1.24 2008WLJPCA01248011)

(注)一定範囲の借家の改良ないし改築は、信頼関係を破壊するに至っていないとして解除が認められないことがあります。

信頼関係の破壊に至っていないことを理由として、解除が認められなかった裁判例には、以下のものがあります。

・工事の規模が小さく原状回復が可能であることを理由とするもの(東京地判昭32.10.10判時141号24頁)

・建物の効用を増すことを理由とするもの(東京地判昭25.7.10下民集1巻7号1071頁、東京地判昭43.10.30判タ235号23頁、大阪地判昭27.63判タ26号61頁)

・老齢の借家人が、貸家で駄菓子屋を営んでいたところ、収益が上がらず生計が成り立たなかったため、同人の次男が同家で動力機械を用いて印刷業を営み、これによる収益で借家人の生計を支えていたという事案で、上記機械を搬入、設置するために壁を壊しドアを設置する、畳を取り除き板床を設置する等の改築をしたことが、やむを得ない事情にあったことを主たる理由とするもの(東京地判昭34.6.29判時192号12頁)

・復元が可能であることを理由としたもの(東京高判昭26.2.26下民集2巻2号280頁、大阪高判昭39.8.5判時386号47頁)

(エ)借家の用法違反がある場合

借り主は賃貸借契約で定められた使用方法にしたがって物件を利用する義務があります(最判昭和42年4月20日等)。したがって、賃貸借契約で定められた使用方法に違反して建物を使用した場合(これを「用法違反」といいます。)は、貸し主は、賃貸借契約を解除することができます。

例えば、賃貸借契約において「住居」として賃貸することが目的であるにもかかわらず、実際には、借り主がその物件を店舗として使用している場合がこれにあたります。

また、「店舗」目的の賃貸借契約の場合に、契約上認められていない営業方法で営業したときも用法違反となります。

例えば、店舗としての建物賃貸借契約において、ある種の営業(例えば、風俗営業など法律で規制されるもの)を行うことが禁止されている場合に、借り主が禁止されている種類の営業を行ったときは、貸し主は、用法違反として、賃貸借契約を解除することができます。

ただし、用法違反があると認められる場合でも、実質的に貸し主に悪影響を及ぼさないと評価されるケースでは、いまだ信頼関係は破壊されていないとして、解除が認められないことがあります。

用法違反を理由として解除が認められた裁判例には、下記のものがあります。

・賃貸アパートで徹夜麻雀をしばしば行い、騒音のために他の居住者の睡眠を妨げたケース(東京北簡判昭43.8.26判時538号72頁)

・飲食店として賃貸された店舗において、借り主が金融業を営んだケース(名古屋地判昭59.9.26判タ540号234頁)

・賃貸建物屋が暴力団事務所として使用されたケース(宇都宮地判昭62.11.27判時1272号116頁、東京地判平成7年10月11日。)

・賃貸店舗の営業態様が純喫茶から風俗喫茶に変更されたケース(東京高判昭59.3.7判時1115号97頁)

・マンション内で猫を飼育したケース(ペット禁止特約がある場合)(東京地判昭和58年1月28日)

(オ)その他貸主と借主との人的信頼関係が著しく破壊された場合

直接の賃貸借契約の特定の条項に違反したとは言えない場合でも、貸し主と借り主との信頼関係が破綻したと認定され、賃貸借契約の解除が認められるケースがあります。

信頼関係の破壊を理由として賃貸借契約の解除が認められた裁判例としては、以下のものがあります。

・借り主が天袋の中にラジオを置いて音量を最大にし、アパートの他の居住者に迷惑をかけるなどの異常な行動に出たケース(東京地判昭54.11.27判時963号66頁、判タ416号162頁)

・借り主がハトに餌やりをして、当該建物周辺に飛来したハトが糞をまき散らすなどの行為等を行ったケース(東京地判令和3年3月25日2021WLJPCA03258030)

・借地借家法又は借家法の適用がある貸し建物と、これらの法律が適用されない貸し建物の違い

・借地借家法又は借家法が適用される場合|借家契約の存続期間の定めがありこれが満了した場合及び借家契約の存続期間の定めがない場合の立退きとその方法

・借地借家法又は借家法が適用される場合|貸し建物の立退料の考え方

・借地借家法又は借家法が適用される場合|貸し建物の立退き手続の流れ

・借地借家法又は借家法が適用されない借家の立退き

イ 借家契約の存続期間の定めがありこれが満了した場合及び借家契約の存続期間の定めがない場合の立退きとその方法

(ア)借家契約の存続期間

借地借家法は、借家契約の存続期間を、1年以上と定めています(借地借家法29条1項)。借家契約の存続期間の定めが1年未満の場合は、期間の定めがないものとみなされます。

なお、平成4年8月1日以前に成立した賃貸借契約には、借家法2条、同法3条の規定が適用されます。

そのため、平成4年8月1日以前に成立した賃貸借契約においては、民法604条1項が適用され、同契約の存在期間は1年以上20年以下となります(借家法3条の2、民法604条1項)。

(イ-1)借家契約の存続期間の定めがありこれが満了する場合の立退きとその方法(更新拒絶)

借地借家法26条1項は、

「建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。」

と規定しています。

つまり、期間の定めのある借家契約では、貸主は、借家契約を終了させるためには、期間満了の1年前から6か月前までの間に借家人に対し

①契約を更新しない旨又は②借家契約を変更しなければ同契約を更新しない旨の意思表示(以下、①②を総じて「更新拒絶」といいます。)をすることが必要です。

そのため、期間満了を理由とする立退き請求にあたっては、ある程度早い段階からの準備が不可欠です。

更新拒絶の意思表示が期間満了前6か月を経過した後になされた場合、その更新拒絶の意思表示は無効ですが、賃貸借に対する後述する期間の定めのない借地契約における解約申入れの意思表示としての効力はあります(→イ‐2)。

なお、貸し主が更新拒絶の意思表示をした場合でも、期間満了後に借り主がそのまま建物の使用、収益しているときは、貸し主が借り主に対し遅滞なく異議を述べなければ、賃貸借契約は自動的に更新されてしまいます(借地借家法26条2項)。このようなケースで、期間満了後66日目に行った建物の立退き請求の訴訟の提起をもって「遅滞なく異議を述べた」ものと認めた裁判例があります(最判昭25.5.2民集4巻5号161頁)。

(イ-2)借家契約の存続期間の定めがない場合の借家の立退きとその方法(解約申入れ)

借地借家法27条は、「解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。」と規定しています。

つまり、期間の定めのない借家契約では、借家契約を終了させるためには期間満了日の6か月前に「解約申入れ」をする必要があります。解約申入れとは、契約を将来に向って終了させる契約当事者の一方の意思表示をいいます。

解約申入れは、当初から6か月の猶予期間を付すことが通常ですが、猶予期間を付さなかった場合でも、解約申入れの日から6か月を経過した時点で解約の効力が生じます。

なお、解約申入れによって借家契約が終了した後に、なお借家人が建物の使用、収益を継続しているときは、貸主が遅滞なく異議を述べなければ、前の賃貸借と同一の条件で賃貸借をなしたものとみなされてしまいます(借地借家法27条2項、同26条2項)ので、この点は注意を要します。

(ウ)更新拒絶又は解約申入れの「正当の事由」(これを「正当事由」といいます。)が存在すること(借地借家法28条)

借地借家法の適用がある貸し建物につき立退き請求をするためには、「正当事由」が必要です。

正当事由は、

①存続期間の定めがある場合は、更新拒絶をしたときから存続期間満了時まで

②存続期間の定めがない場合は、解約申入れの時から解約時まで

存在することが必要です。(借地借家法28条)。

「正当事由」とは、賃貸借契約を終了させ立退きを認めることが、社会通念に照らして妥当と認められる理由のことです。

借地借家法が、建物の賃貸借契約の更新拒絶や解約申入れに「正当事由」を要するとした趣旨は、貸し主から更新拒絶又は解約申入れをすることは、借り主にとって生活の基盤や営業の基盤を失わせることになるので、これに一定の制限を設けることを目的としたことにあります。

正当事由の有無は、以下の要素を総合的に考慮して判断されます。

ア 建物の貸し主及び借り主が建物の使用を必要とする事情

イ 建物の賃貸借に関する従前の経過

ウ 建物の利用状況

エ 建物の現況

オ 建物の貸し主が建物の立退きの条件として又は建物の立退きと引き換えに建物の借り主に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出

以下においては、正当事由の要素について個々に詳述します。

a 建物使用の必要性

(a) 一般的な考慮事項

貸主・借主双方の、当該建物における居住の必要性、営業の必要性、第三者の必要性などを総合的に考慮します。

以下では、上記の考慮要素のうち、建物の必要性を重視して正当事由の有無を判断した近時の裁判例をご紹介します。

・貸し主が、貸し建物の隣地に所在する結婚式場施設である大聖堂との一体開発をすることを予定していた事案において、貸し主の当該建物を使用する必要性が認められた一方、借り主であるまつげエクステンション店も本件建物の店舗が旗艦店であり、顧客の97パーセントがリピーターであることなどから容易に代替可能であるとも言い難いとし、3000万円の立退料の支払いを条件として正当事由を肯定し立退き請求を認めたケース(東京地判令和4.1.19)。

・貸し主が、相続対策として納税資金を捻出するために、本件各建物を可能な限り高額で売却する必要があり、賃借人や転借人のない状態で本件各建物を売却することを望んでいるとしても、かかる事情では、本件建物の貸し主が使用する必要性があるとは言えないとされ、正当事由が否定されたケース(東京地判令和1.11.26)。

・貸し主が、老後の資金が必要であるため、建物を空室にして売却したほうがよいと考えた場合に、貸し主の具体的な資金状況を精査し、建物を空室で売却せざるを得ない経済状況にないと判断したケース(東京地判平成30.9.28)。

・借り主が、葬祭場として建物を賃借している場合において、葬祭場は、建物所有者の理解を得づらく、近隣住民による反対運動の対象ともなりやすく、移転先の確保に困難が見込まれるという意味で、借り主側の本件建物の使用の必要性は相応に高いと判断され、正当事由が否定されたケース(東京地判令和2.2.7)

・借り主が、貸し建物で飲食店を経営する場合において、飲食店では一般的に立地が重要とされることから借り主の本件建物の使用の一定の必要性が認められるものの、周辺に飲食店が多数存在している場合には、移転が不可能と言えず借り主の建物使用の必要性が縮減するとしたケース(東京地判令和3.12.3、東京地判令和2.1.16等)。

・借り主が、貸し建物で飲食店を経営する場合においても、営業内容が特殊であったり、当該建物で長年経営を行っている等の理由で、当該建物の代替物件がない場合等には、借り主の建物使用の必要性が増加するとしたケース(東京地判令和4.1.14、東京地判令和1.9.3、東京地判平成27.7.16等)。

・借り主が、貸し建物で公認会計士・税理士事務所を経営する事案において、顧客からの信用が重視される業務であり、業務の性質上、事務所の立地によって業績が大きく左右されるとはにわかには想定し難く、物販や飲食店などの店舗等と比較すると、代替物件に移転することが比較的容易な業種であると考えられると判断したケース(東京地判平成28.8.26)。

(b) 土地の有効利用の必要性と有効利用の具体的計画

近年では、貸主が土地を有効利用する必要性があれば、立退料と引き換えに正当事由が認められるケースが多いと言えます。ただし、この場合の立退料の額は一般的に高額になる傾向があります。

裁判例には、下記の事情が認定され、立退料なしに立退き請求を認めましたものもあります(東京地判平2.3.8判時1372号110頁)。

・対象建物(倉庫)が相当老朽化している

・対象建物のある土地周辺は土地の高度利用が進み、地価も著しく高騰している

・対象建物の底地の利用効率が周辺土地と比べて著しく低い

・貸主がビル建築の計画を有している

同裁判例の判決は、「原告においては本件土地の周辺の客観的な状況の変化等に応じ、本件倉庫その他本件土地の上に存する建物を取り壊し、その跡に近代的な建築物を建築し、もって本件土地を有効に活用する必要があるものと認められ、したがって、原告の被告に対する本件倉庫の賃貸借契約の更新拒絶については正当の事由があると認めるのが相当である。」と判示しました。

他方、以下のようなケースでも立退きが認められた裁判例もあります(東京地裁平成元年7月10日判決(判時1356号106頁))。

・新宿駅近くの木造二階建て建物

・建物の老朽化が著しく、耐火建築物に建て替えの必要があった

・土地の有効利用上、ビル新築の必要が認められる

・借主の移転に伴う営業上の損失が極めて大きい

このケースで、裁判所は、立退料6000万円の支払いと引き換えに立退き請求を認めました。同判決は、「原告の申出に係る2500万円の立退料の提示では未だ正当事由を具備するものとは認め難く右借家権価格のほか、代替店舗確保に要する費用、移転費用、移転後営業再開までの休業補償、顧客の減少に伴う営業上の損失、営業不振ひいて営業廃止の危険性などの諸点を総合勘案すれば、立退料として6000万円を提示することにより正当事由を具備するに至るものと認めるのが相当である。」と判示しました。

以下では、上記の考慮要素のうち、有効利用の計画性を重視して正当事由の有無を判断した近時の裁判例をご紹介します。

・築55年以上の建物について、技術的に補強工事は可能であるとは考えられるものの、立地の関係や図面が残っていないこと、実施可能な内容の補修工事によっては、筋交い等により窓や通路の使用が一部困難になり、かつ、階段によって、フロアが2分されることになってしまうから、補修工事を実施した上でテナントに貸し出したとしても立地を活かした不動産の効果的な活用は見込めず、補強工事ではなく建替えの必要性を認め、正当事由を肯定したケース(東京地判令和1.9.3)

・貸し主が、本件建物を解体し、本件土地上において分譲マンションを建築することを計画して本件建物を取得した事案において、具体的なスケジュールが策定されていたこと、貸し主の資本金の額等に照らし、同計画を実現する能力が十分に認められること、同計画は、本件土地が所在する地域の現況に照らして、本件土地の最有効使用と評価できること、及び、判決時において、借り主は1名であるという事案で、8300万円の立退料を条件に正当事由を肯定し、立退きを認めたケース(東京地判平成30.9.14)。

b 従前の経過

権利金の支払いがなかったことは、正当事由のプラス要素として考慮されます。

・借家契約締結時から現在までの期間の長短

・当該建物を取り壊して具体的な予定があることを知って貸借した場合(東京地判昭61.2.28判時1215号69頁)に、正当事由を認めた判例があります。

・貸主に対する嫌がらせ等の不信行為

これらの行為は、正当事由のプラス要素になります。

以下では、上記の考慮要素のうち、従前の経緯を重視して正当事由の有無を判断した近時の裁判例をご紹介します。

・借り主が、建物をゲストハウスとして賃借していた事案において、本物件の宿泊予約客が、本物件を探し当てられず、近隣の住居を訪ね歩き、深夜に近隣住宅のインターフォンを押してしまうトラブル、自転車の駐輪や喫煙等に関する宿泊者に関するトラブル等があり、借り主が、積極的に対応しなかったという事実関係のもと、これらのトラブル等が重大なものであるとした上で、正当事由を肯定したケース(東京地判平成30.11.9)。

・貸し主が、借り主に対し、代替物件の提案をしていることが、正当事由を肯定する理由の一つとなったケース(東京地判令和3.12.24、東京地判令和2.3.24、東京地判平成30.5.18等)。

c 建物の利用状況

以下の要素が正当事由の考慮要素になります。

(a)建物の種類、用途(居住用か事業用か)

(b)建物の構造、規模(高層か低層か)

(c)建物容積率等の土地利用の程度

(d)建物の建築基準法適合の有無

(e)建物としての効用

特に、建物が老朽化し、そのまま放置すれば間もなく朽廃(「朽廃」とは、一般的に朽ち果てて役に立たなくなることをいいます。)する場合や、朽廃を防ぐための修繕に多大な費用が必要となる場合には、正当事由が認められる傾向にあります。

下記の事情を考慮して、正当事由を認めた裁判例があります(東京地判昭63.10.25判時1310号116頁)。

・大正12、3年ころ建築された木造建物

・建物の各所にわたって朽廃化の状態が顕著

・構造的にも物理的にも安全といえない状態にある

裁判所は、「原告が本件建物を取り壊すことは建物の現況に照らしやむをえないものというべきであり、その跡地に建物を新築することと相まって、本件建物の存する地域、場所の実情に相応した敷地の有効な利用を図るものとして、その必要性を肯認することができ、解約申入の正当事由を構成するに足りるものということができる。」と判示し、立退料の支払を条件とすることなく正当事由を認めました。

下記の事情を考慮して、正当事由を認めた裁判例もあります(東京地判昭63.9.16判時1312号124頁)。

・朽廃に至っているとはいえないにしてもほぼ5年前後で朽廃に至る状況にある

裁判所は、「本件建物に必要とする大修繕は、その費用と修繕後の建物の効用などを比較考慮すると、これを施すことは現実的でなく建て替えるほかはない段階に至っていることが認められる」と判示して、借家権価格の約4分の1にあたる700万円の立退料の支払を条件として立退き請求を認めました。

以下では、上記の考慮要素のうち、建物の利用状況を重視して正当事由の有無を判断した近時の裁判例をご紹介します。

・建物が、商業地に所在し、地下鉄の駅から徒歩約1分、幹線道路に面した角地という好立地にあるにもかかわらず、築50年以上と老朽化が著しく、低層であることなどから、有効利用がされていないという理由で、修繕ではなく建て替えの合理性が認められ、正当事由が肯定されたケース(東京地判令和3.5.24)。

・他の入居者全員がすでに退去済みであり、残り1名であることが正当事由を肯定する事情として考慮された事例(東京地判令和4.5.25、東京地判令和4.1.19、東京地判令和3.12.24、東京地判令和4.2.28等)。

・本件ビルは、昭和56年以前に建築された、いわゆる旧耐震基準に基づき建築され、現行の耐震基準には不適格な状況であった事案において、行政からの再三の行政指導等があった事情を正当事由を肯定する事情として考慮したケース(東京地判令和2.12.10)。

・昭和29年に建築された木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建築約65年の建物であって、床の一部に傾き、構造材の腐朽及び土台の腐食等があるなど、老朽化が進んでいる上、本件耐震診断によれば地震により倒壊する可能性が高いとされていることから、その他の事情も考慮し、779万円の立退料の支払いを条件として、正当事由を肯定し、立退き請求を認めたケース(東京地判平成31.3.27)。

・貸しビルが昭和55年築であり、相応の年数を経ていることを指摘するのみで、特に耐震診断等を受けているわけでもないことから老朽化が認められないとされ、その他の事情に照らしても正当事由を否定されたケース(東京地判平成31.1.21)。

・築50年近くが経過しているビルで、かつ、耐震性診断報告書において、「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある」建物とされたとしても、行政による指導等がなかったため、正当事由が認められないかったケース(東京地判平成28.8.4)。

・耐震性診断報告書において、大地震時に崩壊する可能性が高く、非常に危険であり、本件耐震補強計画案は一時的な安全を保持するものと考え、改築(建替え)を強く推奨するとされた事案において、その他の事情をも考慮し、3000万円の立退料の支払いを条件として正当事由を肯定し、立退き請求を認めたケース(東京地判平成28.3.18)。

・耐震性診断の結果、現状のまま本件建物を賃貸し続けた場合、地震等によって建物が倒壊し、貸し主の生命、身体又は財産に損害が生じたときに、貸し主が賠償責任を負う可能性ある上、同診断に基づく補強工事に多用な費用を要することから補強工事ではなく建替えが必要であるとし、正当事由を肯定して立退きを認めたケース(東京地判令和4.4.28)。

d 財産上の給付

下記の事情が主に考慮されます。

・立退料の提供

・代替土地、建物の提供

詳しくは、3 貸し建物の立退きができる場合と立退きの方法(2)イ(エ)貸し建物の立退料をご覧ください。

借家人が対象物件を立ち退いた後の移転先が存在している場合や、貸し主が立退き請求に際して対象物件に代わる代替不動産を提供した場合には、正当事由が認められやすくなります。

なお、平成4年7月31日までに成立した借家契約には借家法1条の2の規定が適用されます。

借家法1条の2は、借家契約の更新拒絶又は解約申入れをするためには、「建物の賃貸人は自ら使用することを必要とする場合その他正当の事由」に基づくことが必要である、と規定しています。

このように、前記借地借家法28条で列挙されている各考慮要素は、借家法1条の2で明記はされていません。

しかし、現在の借地借家法28条は、借家法下の裁判例で採用されてきた正当事由の判断基準を明文化したものです。

したがって、借地借家法28条記載の考慮要素は、平成4年7月31日以前に契約された借家法の適用がある借家の立退きの正当事由の有無の判断に際しても、考慮されるものと解されています。

・借地借家法又は借家法の適用がある貸し建物と、これらの法律が適用されない貸し建物の違い

・借地借家法又は借家法が適用される場合|借家人が契約違反をした場合の立退き方法

・借地借家法又は借家法が適用される場合|貸し建物の立退料の考え方

・借地借家法又は借家法が適用される場合|貸し建物の立退き手続の流れ

・借地借家法又は借家法が適用されない借家の立退き

イ 借家契約の存続期間の定めがありこれが満了した場合及び借家契約の存続期間の定めがない場合の立退きとその方法

(エ)貸し建物の立退料の考え方

借地借家法第28条では、「建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れ」に「正当の事由」があるか否かの判断において、「建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出」を考慮するとされています。ここの「財産上の給付」が、いわゆる立退料です。

立退料は、正当事由が完全には備わっていないが一定割合までは備わっているというケースにおいて、正当事由を補完するために支払われます。高額な立退料さえ支払えば、他の理由が無くても正当事由が認められる、というわけではありません。そのため、立退料の提供は、正当事由の補完要素と言われています。

(オ)貸し建物の立退料の算定方法

立退料に定まった算定方法があるわけではありませんが、よく採用される算定方法として、①月額賃料を基準とする方法、②立退きに伴う損失を基準とする方法(損失補償方式)、③借家権価格を基準とする方法(借家権価格方式)、があります。順に説明します。

① 月額賃料を基準とする方法

月額賃料を基準とする方法は、例えば、賃料の6か月分を立退料とする、というように、数か月~数年分の月額賃料を立退料として支払うという方法です。

② 損失補償方式について

損失補償方式とは,立退きに伴う損失を基準とする方法です。主な損失として、①家賃差額補償、②移転諸費用、③営業補償、④内装工事費用、などがあります。

③ 借家権価格方式について

借家権価格方式とは、借家権価格を立退料とする方式です。借家権価格の算定方法はいくつかありますが、いわゆる割合方式と呼ばれる算定方法は、下記の計算式で算出する方法です。

借家権価格=賃し建物の敷地の更地価格×借地権割合×借家権割合

(具体的設例)

・更地価格25万円/㎡

・200㎡の敷地

・上記敷地上のアパート(8室)1室

・借地権割合:0.7

・借家権割合:0.3

上記貸し建物について、割合方式で立退料を算定する場合

(計算)

25万円/㎡×200㎡×0.7×0.3÷8=131万2500円

上記①ないし③の方法をどう使い分けるかについては,定まった基準があるわけではありませんが、貸し建物が居住用の場合、①又は②が単独で用いられることが多いと言えます。また、貸し建物が事業用の場合は、②と③が単独又は併用で用いられることが多いと言えます。裁判例を総覧すると、裁判所は、立退料を算定するに当たっては、当事者が主張する算定方法を採用したり、鑑定で採用された算定方法を斟酌したり、ケースによってまちまちです。

また、借家権価格として算定された金額は、そのまま立退料として採用されることもあれば、立退料の提供無しにどの程度正当事由が充足しているか(正当事由充足率)が考慮され増減が加えられることもあります。この点も、裁判例によってまちまちです。

(カ)貸し建物の立退料に関する裁判例

立退料の算定方法はケースによって異なりますが、以下においていくつかの裁判例を紹介します(立退料に関する部分のみ抜粋します。)。

以下の裁判例を見ると、裁判所が示す立退料の算定方法は、当事者の主張(主に原告)や鑑定結果に影響されていることが分かります。

・居住用/月額賃料を基準とする方法

| No | 裁判所・年月日 | 賃貸人の主張 | 賃借人の主張 | 判決 |

|---|---|---|---|---|

| ① | 東京地判令和2年 2月20日 |

立退料は200万円が相当である。 | 賃貸人が提示する立退料は少なすぎる。 | 本件に現れた一切の事情を考慮すれば,立退料の額は、月額賃料2年分の228万円とするのが相当である。 |

| ② | 東京地判平成25年 10月10日 |

賃料6か月分の立退料の提示は,正当事由を補完するには十分な条件である。 | 立退料が賃料の6か月分というのは、原告と被告のアンバランスを埋め合わせるには全く不足している。 | ・賃貸借契約上,賃貸人による更新拒絶の通知に要する期間が6か月と定められていること等の本件における事情に照らせば,立退料は102万円(月額賃料の6か月分)が相当である。 |

・居住用/損失補償

| No | 裁判所・年月日 | 賃貸人の主張 | 賃借人の主張 | 判決 |

|---|---|---|---|---|

| ① | 東京地判平成31年 1月22日 |

賃借人の引越費用としては5万9200円,賃料の差額半年分は7998円であり,移転実費や賃料差額について上記金額より多く見積もったとしても,賃貸人が賃借人に対し支払う立退料としては150万円が妥当である。 | 本件解約申入れには正当事由はない。 | ・正当事由はあるといえるものの,賃借人の事情に比して特に切迫したものではなく,賃借人の年齢や生活状況に照らして相当の身体的,精神的負担が生じるであろうことに鑑みれば,立退料に相当する金額は,近隣地区への転居に伴う引越費用,転居費用(仲介手数料,礼金等)及び近隣地区における同規模の賃貸住宅の賃料の相当期間分に加え,転居により被告本人に生じる上記負担を補うに足りる額であることが必要であると考えられる。 ・そこで,上記の観点から本件に現れた一切の事情を検討した結果,立退料に相当する金額としては,250万円が妥当であると認められる。 |

| ② | 東京地判平成28年 12月22日 |

・賃借人が転居した場合の賃料増加は否定できないが、倍額の月額18万円という想定であれば十分である。 ・よって,立退料として,差額の9万円の2年分である216万円,平成26年10月の雨漏りによる迷惑料20万円,及び,引越費用20万円の合計256万円を立退料として支払う。 |

正当事由補完要素としての立退料を評価・算定すると、 賃貸人が被告を本件建物から立ち退かせることによって得られると見込んでいる経済的利益額に,借家権相当割合を乗じて,約2224万円,又は,約2619万円である。 |

・立退料は,引越料その他の移転実費,転居後の賃料と現賃料の差額の2年分程度を基準として,その他本件に現れた事情を総合考慮して,算定することが相当である。 ・引越料その他の移転実費としては,20万円程度と見ることが相当である。 ・転居後の賃料差額の2年分は302万8800円となる。 ・以上に加え,賃貸人が,雨漏りに関する迷惑料として20万円の支払を申し出ていることその他一切の本件の経緯を考慮し,立退料の額としては,350万円とすることが相当である。 |

・居住用/賃料・損失補償方式

| No | 裁判所・年月日 | 賃貸人の主張 | 賃借人の主張 | 判決 |

|---|---|---|---|---|

| ① | 東京地判令和2年 3月31日 |

正当事由を補完するため,立退料として200万円を提示する。 | 賃借人の貸室使用の必要性は高く,貸室明渡しにより賃借人が受ける不利益は立退料により償うことはできず,立退料により正当事由が補完されるものではない。 | 本件に現れた諸般の事情を総合考慮して,立退料としては,概ね4年分の賃料相当額に移転費用を上乗せした程度の400万円をもって相当と認める。 |

・居住用/借家権価格方式

| No | 裁判所・年月日 | 賃貸人の主張 | 賃借人の主張 | 判決 |

|---|---|---|---|---|

| ① | 東京地判令和元年 12月12日 |

裁判所鑑定は,貸室の借家権価格を225万6500円と評価したが,修正が加えられるべきである。その結果算出される借家権価格は68万3000円であり,これは正当事由がない場合の立退料額に相当するから,本件における立退料はこれを上限として定められるべきである。 | 貸し建物では,1階居室の方が前庭を専用使用することができること,緊急時の避難も容易であることなどから,2階よりも効用が高い。また,賃借人がこれまで長年居住してきた居室から無理やり追い出されることになること等も斟酌されるべきであり,賃貸人は,賃借人に対し,立退料として300万円を支払うべきである。 | 裁判所鑑定は,貸室の借家権価格を225万6500円と評価したが,修正の必要があり、修正後の借家権評価額は90万5500円となる。 上記計算結果と,本件建物の建て替えの必要性の程度や被告が他に居住可能な物件を所有していること等の事情を勘案すると,本件における立退料の額は,90万円とすることが相当である。 |

・居住用/損失補償・借家権価格

| No | 裁判所・年月日 | 賃貸人の主張 | 賃借人の主張 | 判決 |

|---|---|---|---|---|

| ① | 東京地判平成29年 5月11日 |

本件で実施された裁判所鑑定の結果によれば,各契約の解約申入れの正当事由を補完するに足りる財産上の給付額は,貸し建物1について436万9000円,貸し建物2について512万6000円,貸し建物3について518万7000円と算定されているが,いずれも高額に過ぎて妥当ではない。 | ・本件鑑定書は,借家権価格に移転費用補償を加算して立退料を算出しており,その手法自体は一般的なものであるが,近くに代替物件がない場合は引越しに伴う様々な不利益を考慮すべきであり,これを加算しないのは不十分である。 ・算定の過程も妥当でない。 |

・裁判所鑑定は、各貸し建物の借家権価格を算定し,これに移転実費相当の補償額を加算して上記各立退料額を算出したものである。 ・賃借人は比較的低額な賃料で本件各建物を長期にわたって使用し,一定の経済的利益を享受してきたというべきであるから, 鑑定書の算定額から約3割を減じ,貸し建物1につき300万円,貸し建物2及び3につき各360万円と認めるのが相当である。 |

・事業用/損失補償

| No | 裁判所・年月日 | 賃貸人の主張 | 賃借人の主張 | 判決 |

|---|---|---|---|---|

| ① | 東京地判令和2年 1月16日 |

仮に耐震性の問題や老朽化の問題だけで直ちに正当事由があるというに十分でなく,立退料の補完が必要であるとしても,立退料はあくまで正当事由を補完するものであり,明渡しによって賃借人に生じる費用損失の全てを補てんする必要はなく,正当事由が一定程度満たされる場合には,立退料の金額は大幅に減額されるべきである。本件の場合,せいぜい調停案で示された2800万円の6割程度(1700万円程度)が上限である。 | 立退料の算定に当たり,別途,借家権価格を考慮すべきである。 | 賃料差額等、移転費用、内装費及び営業補償までの金額を合計すると,3347万2921円となるが,立退料の支払が正当事由を補完するものであることからすると,その全額の支払が行われなければ正当事由が補完されないと解するのは相当でない。そこで,上記のような原告及び被告が本件建物の使用を必要とする事情等を総合的に考慮し,上記金額の約9割に相当する3000万円の支払をもって,正当事由が補完されるものと判断する。 |

| ② | 東京地判令和元年 9月3日 |

公共用地の取得に伴う損失補償基準(中央用地対策連絡協議会)等に基づき,借家権の取引慣行がないことを前提として,これに相当する経済価値について,不動産鑑定評価基準に従って,各補償費目を合算して求めた結果、2020万円を立退料として支払う。 | 借家権価格,営業補償,移転補償を合算した結果、立退料としては1億6500万円が相当である。 | ・賃借人の算出方法では営業補償が借家権価格にも含まれており二重計上になっている。他方、賃貸人の算定方法は合理的である。したがって,以下においては,賃貸人主張の項目に従って立退料について検討する。算定した補償額を合計すると3024万6346円となる。 ・貸室の相当な立退料は上記算定結果を踏まえると3000万円をもって相当と考えるべきである。 |

・事業用/借家権価格

| No | 裁判所・年月日 | 賃貸人の主張 | 賃借人の主張 | 判決 |

|---|---|---|---|---|

| ① | 東京地判令和2年 12月10日 |

裁判所鑑定により判明した貸し建物の立退料5238万3000円を支払うことを申し出る。 | 鑑定は,①借地権割合法による試算価格を参考にとどめるとし,移転補償としての試算価格をもって鑑定評価額としていること,②移転補償としての試算価格の算出に当たり,本件店舗の事業価値(営業権の価値)が考慮されておらず,不当である。 | 立退料について,鑑定は,これを5238万3000円と鑑定評価しているところ,同鑑定は,不動産鑑定士の資格を有する鑑定人が,実地調査を行うとともに,本件の各事実を踏まえた上で,不動産鑑定評価基準及びその実務指針等に則り,その専門的知見に基づき,貸し建物の立退料を鑑定評価したものであり,その分析,評価の過程に特段不合理な点もないから,貸し建物の明渡しと引換えに支払うべき立退料は,上記金額をもって相当と認める。 |

| ② | 東京地判令和2年 3月12日 |

私的鑑定では,貸し建物の賃料が近隣相場と比して低廉であることから,移転に伴う賃料差額の補償に主眼を置き,2330万円が借家権価格と算定された。この金額は,差額賃料の約4年分に相当するものである。 | 移転により低下する売上と移転費用を借家権価格とは別に考慮しなければならず,鑑定評価額である2330万円に近い金額を立退料として正当事由を認めることはできない。 | 私的鑑定書においては,賃借人が20年にわたり営業を続けてきた店舗の明渡しという事情についても十分に考慮しつつ,三種類の方式による試算額を踏まえて最も高額となった方式による借家権価格にほぼ近い借家権価格と判定しているのであり,他方,上記評価額が相当でないことを示す証拠は見当たらない。 |

・事業用/損失補償・借家権価格

| No | 裁判所・年月日 | 賃貸人の主張 | 賃借人の主張 | 判決 |

|---|---|---|---|---|

| ① | 東京地判令和2年 3月24日 |

原告は,裁判所が相当と定める立退料を支払う用意がある。 | 近隣には本件ビルの代替店舗となるような物件は存在せず,賃貸人との任意の交渉中や調停申立事件の係属中も手を尽くして探索したが,適当な物件は皆無であった。原告は立退料の提供を申し出ているが,本件解約申入れには正当事由を基礎づける事情は何ら存在しないから,立退料の提供によって正当事由が補完される余地はない。 | 鑑定の結果によると,狭義の借家権価格については,差額賃料還元方式によると9370万円となり,借家権割合方式によると2億2900万円となるが,借家権割合方式による2億2900万円を採用している。これは,差額賃料還元方式による価格が低額であり,本件ではそもそも代替物件が存在しないことが問題となっていることを考慮すると相当な評価であるということができる。また,移転補償及び営業補償からなる通常損失補償について,本件建物2に係る移転補償を1億4910万円とし,営業補償を3830万円とした上,移転補償のうち狭義の借家権価格にも含まれる借家人補償額である6210万円を差し引いた3億5430万円を念頭に置いて,本件建物2の立退料を3億5400万円としており,その評価は相当である。 |

| ② | 東京地判平成30年 8月28日 |

・立退料の算定に際しては,借家権価格を基準とし,借家権価格と,移転に伴い実際に必要となる損失補償分とを比較考慮の上で算定すべきであり,これらを合算すべきではない。 ・店舗内装設備の費用は,営業を通じて回収すべき費用であるところ,本件賃貸借契約締結後20年が経過し,耐用年数が経過して,投下資本は回収済みであるから,算定に際し考慮すべきではない。 ・本件建物部分につき,差額賃料は発生せず,これを考慮すべきではない。 |

・仮に正当事由を補完するものとして立退料が算定されるとしても,その額は,次のとおり,2億8416万2258円を下回ることはない。 ・通常損失補償額 1億1516万円 ・借家権価格1億6900万円 |

・裁判所鑑定の結果,平成29年9月6日時点の適正立退料として,概要,借家権価格(対価補償)を1億1900万円と,営業補償等の補償額を7785万6013円と査定され,1億9700万円と算定されている。 本件鑑定の結果は,その算定過程に特段,不自然,不合理な点はないから,立退料の算定に際し,その結果を尊重して参照することが相当である。 ・本件に現れた諸般の事情を総合考慮すると,本件立退料の額は,2億円と定めるのが相当である。 |

・借地借家法又は借家法の適用がある貸し建物と、これらの法律が適用されない貸し建物の違い

・借地借家法又は借家法が適用される場合|借家人が契約違反をした場合の立退き方法

・借地借家法又は借家法が適用される場合|借家契約の存続期間の定めがありこれが満了した場合及び借家契約の存続期間の定めがない場合の立退きとその方法

・借地借家法又は借家法が適用される場合|貸し建物の立退き手続の流れ

・借地借家法又は借家法が適用されない借家の立退き

イ 借家契約の存続期間の定めがありこれが満了した場合及び借家契約の存続期間の定めがない場合の立退きとその方法

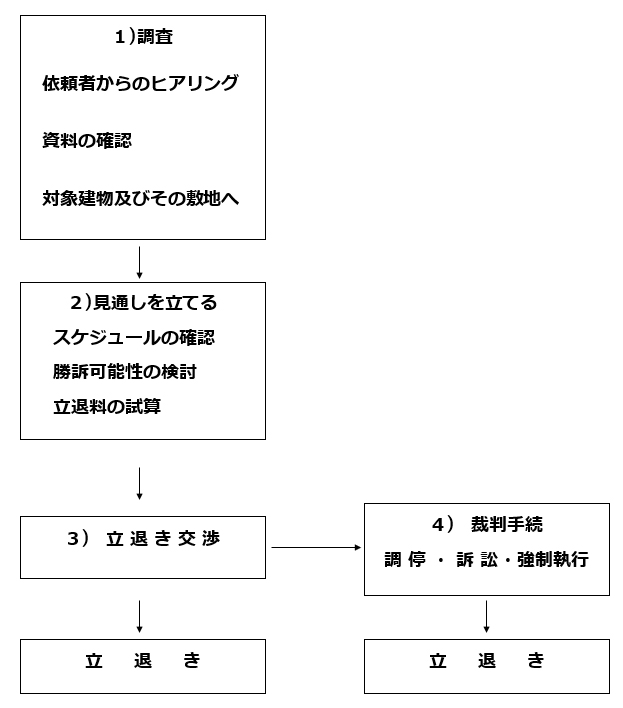

(キ)貸し建物の立退き手続の流れ

a 調査

最初に、貸し建物及びその敷地について、依頼者からのヒアリング、資料の確認、現地訪問などの調査を行います。この調査により、契約期間、利用状況、賃借人の性質、賃料の金額、中途解約申入れの可否、自動更新条項の有無、転貸借の有無などの基本的事実のみならず、老朽化の程度、建物使用の必要性、賃貸借契約締結の経緯、借主の不誠実な対応などの正当事由を構成する事実も確認します。

b 見通しを立てる

上記の調査を経て、立退き交渉を行うスケジュールの確認、訴訟で立退き請求が認容される可能性の検討、立退料の試算などを行います。もっとも、損失補償方式で試算することは難しいため、賃料又は借家権価格を基に試算するケースが多いと言えます。

c 立退き交渉

以上の手続を経て、賃借人と立退き交渉を行います。裁判手続よりは柔軟な交渉を行えますが、裁判手続の場合と同様に、説得力のある主張を意識することが重要です。

d 裁判手続

立退きの交渉により賃借人の同意が得られない場合は、調停又は訴訟手続に移行します。

裁判手続により立退きが認められたとしても、立退きに応じない賃借人に対しては、強制執行を行い、立退きを実現します。

▼ 貸し建物の立退きの流れフローチャート

0120-829-073

0120-829-073